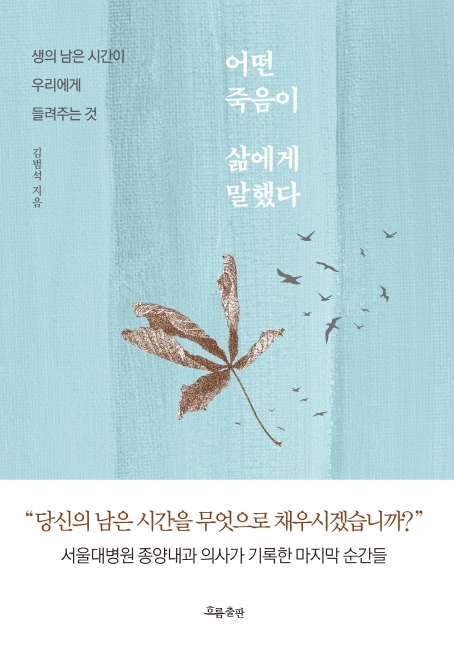

김범석 지음

서울대병원 종양내과 의사가 기록한 삶의 마지막 순간에 대한 책이다.

죽음에 관한 책을 찾으면서 찾았고 나의 남은 시간을 무엇으로 채울 지 생각하는 계기가 될 것 같아 읽게 되었다.

책을 읽고 2일 뒤 쯤 유퀴즈를 보았는데

종양내과 선생님이 나와서 여러 이야기를 해주시는데 책 내용이랑 너무 똑같아서 보았더니

같은 사람!!

뭔가 책으로 읽었을 때는 의사 선생님이 좀 더 나이가 있는 이미지였는데

방송으로 보니 아주 젊으셨다.

아무튼

이 책은 김범석 교수가 만난 암 환자와 그 곁의 사람들, 의사로서 솔직한 속내를 담은 에세이이다.

암 진단을 받은 환자들은 각자 다른 모습으로 남은 시간을 채운다. 누군가는 소소한 행복을 찾으며 담담하게 삶을 정리하고, 누군가는 시시각각 찾아오는 죽음을 미루기 위해 고집을 부리기도 하며, 어떤 이는 암을 이겨내고 다른 시각으로 삶을 바라보기도 한다.

현재 건강한 삶을 살아가는 사람들도 이 책을 읽으면서 어떤 죽음을 준비해야할 지 생각하면 좋을 것 같다.

너무 열심히 살아온 사람의 분노

당신은 무엇을 위하여 그렇게 열심히 살았습니까?

마지막까지 평범한 일상을 살아내는 일, 느닷없이 찾아온 운명을 받아들이고 본인 몫의 남은 삶을 평소처럼 살아내는 일.

행복한 가정은 모두 비슷한 이유로 행복하지만 불행한 가정은 저마다의 이유로 불행하다.

주어진 현실을 받아들일 때 남은 삶에 변화가 찾아오기 때문이었다.

예정된 죽음은 어쩌면 삶의 마지막 기회일지도 모른다는 생각이 들 때도 있었다.

평범하고 건강한 사람도 자신이 뭘 원하는지, 무엇에 기쁘고 슬픈지, 무엇을 좋아하고 싫어하는지 잘 모르고 산다.

자기 자신에 대해 질문하며 사는 건 의외로 쉽지 않다.

그런 질문을 던지지 않고 흘러가는 대로 살다 보면 그 같은 태도가 습관이 되어버린다. 습관은 관성이라는 가속도를 얹고 삶의 내용과 방향을 바꿔버리기도 한다.

사람은 누구나 주어진 삶은 얼마나 의미 있게 살아낼 것인가 라는 질문을 안고 태어난다.

가족이어서 서로 잘 안다고 생각하지만 가족만큼 서로 모르는 존재도 없지 싶다.

주변 사람에게 너무 민폐일까 봐, 사랑하는 사람들에게 버림받을까 봐, 사회로부터 고립되진 않을까, 가족에게 짐이 되진 않을까 막연히 걱정한다. 건강했을 때의 모습을 잃고 해왔던 일들을 못 하게 되고 사랑하는 사람들을 잃고, 스스로에 대한 통제를 못 하게 될까 봐 두려워하고 슬퍼하기도 한다.

죽음을 스스로 선택한다는 것은 죽을 만큼 힘든데 해결할 방법이 없다는 답답함에 대한 호소에 가깝다.

누군가를 돌볼 때에는 어느 정도는 이기적이어야 이타적이 될 수 있다. 결국 이기심과 이타심은 동전의 양면과 같다. 내가 편하기 위해서 남을 배려하지 않는 이기심이 아니라 스스로를 돌볼 수 있고 스스로 평온함을 찾을 수 있는 이기심은 필요하다는 말이다.

준비할 수 있는 죽음을 어쩌다 갑자기 맞는 죽음으로 이렇게 죽을 줄 몰랐지로 끝내고 있는 게 아닐까

집을 나서면서 이 외출이 집을 나서는 마지막이 될 거라고 생각하지 않는다.

나의 흔적들을, 나의 관계들을, 나의 많은 것들을 오늘 집을 나서면 다시는 들어오지 못할 수도 있다는 마음으로 살펴야 한다고. 오늘이 마지막인 것처럼 여기고 지금의 내 흔적이 내 마지막 모습이라고 생각하면 덜 어지르게 되고, 더 치우게 된다. 좋은 관계는 잘 가꾸게 되고 그렇지 못한 관계는 조금 더 정리하기가 쉬워진다. 홀가분하게, 덜 혼란스럽게 자주 돌아보고 자주 정리하게 되는 것이다.

'Daily > book' 카테고리의 다른 글

| (책) 4차 산업혁명 문제는 과학이야 (0) | 2021.04.29 |

|---|---|

| (책) 처음 읽는 음식의 세계사 (0) | 2021.04.14 |

| (책) 삶의 끝에서 비로소 깨닫게 되는 것들 (0) | 2021.03.29 |

| (책) IT 좀 아는 사람 -비전공자도 IT전문가처럼 생각하는 법 (0) | 2021.03.07 |

| (책) 연년세세 (0) | 2021.02.12 |

댓글